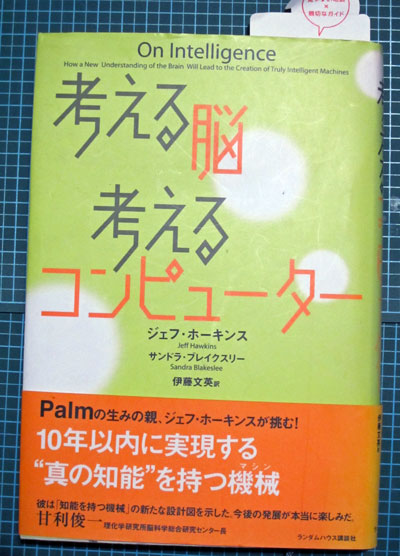

2005年4月に出会った書籍、「考える脳 考えるコンピューター」 (邦題、和訳の元の原著は “On Intelligence”) には、大変興味深い人工知能論が展開されていた。

筆者は ジェフ・ホーキンス。 パームコンピューティング社で PDA、「Palm Pilot」の開発にも従事したこの人は、脳研究に対する強い思いから、自ら研究所 Numenta を設立して、脳がいかに知能を発するかに関する、独自の理論に至った。

(この人がどんな半生を送ったかは日米の技術者,夢の大きさに格差(日経エレクトロニクス)が参考になる。エンジニアとしても尊敬すべき人物だ。)

彼は、大脳皮質を詳しく研究することで、真に知能を持った機械が作れると考え、また、今までの人工知能研究があまり芳しい成果を上げていないのはなぜか振り返った。 脳の研究は長く続けられているが、必要なのは新しい洞察であるはずだ、と考えた。

例えば、脳は各部位によって、視覚野、聴覚野、運動野など、役割が違っていることが、fMRIなどを使った研究で知られている。ところが大脳皮質は、どの部位でも6層からなる神経細胞の構成が似ている点は、既にマウントキャッスルによって指摘されていた。

「違う」のではなく、どこでも「似ている」のだから、視覚・聴覚・触覚にかかわらず、共通のアルゴリズムによる処理が行われているはずである。

神経細胞は、ひとつの細胞から次の細胞へ信号を伝えるのに 5ms かかる。だから、 0.5秒ならば信号は100段階しか進まない (100ステップの法則)。 ところが私達は、動物の写真を見せられて 0.5秒後には、猫が写っているか、犬が写っているかを瞬時に見分けられる。 人間なら簡単なこの作業が、コンピューターにはできない。 なぜこんな事が可能なのか?